麻酔科

- 診療内容

-

当院手術症例の特徴と麻酔管理上の要点

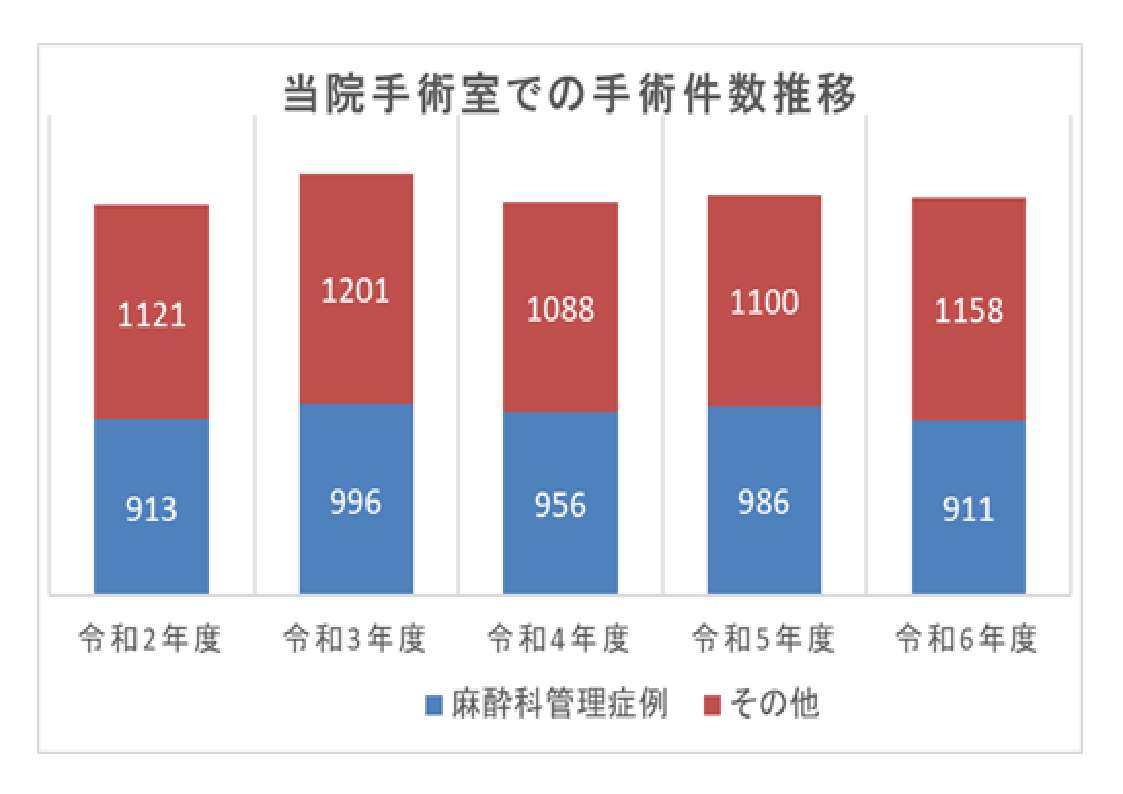

ここ5年間の麻酔科管理症例の推移を図1にお示しします。令和6年度の総症例数は2069例となっております。

令和6年度の75歳以上の症例は376例(41%)、そのうち90歳以上の超高齢者は38例でした。麻酔科管理症例に占める高齢者の割合は高く、また令和5年度と比較しても増加傾向にあります。

アメリカ麻酔科学会における全身状態分類(ASA-PS)において重症であるClass III以上の患者さんは298例(32%)と、こちらも令和5年度と比較して増加しております。

当院における過去5年間の手術件数の推移(図1)

麻酔管理の概要

各科と綿密な連携をとった上で患者さんの全身状態の評価を行い、合併疾患の重症度を把握して、麻酔関連偶発症の発生を予防するよう努めています。特に高齢の患者さんにおいては全身疾患が隠れている場合がありますので、必要に応じて関係各科にて精査を行っています。麻酔管理では第一に安全な麻酔管理を心がけ、術後鎮痛には症例に応じて末梢神経ブロックやPCA(患者自己鎮痛法)を計画しています

合併疾患への対応

合併症のある患者さんにも安全に麻酔をかけることができるよう、対策を行っています。

-

心疾患

虚血性心疾患や弁膜症、不整脈などの心疾患を合併している患者さんについては、循環器内科で心機能の術前評価をしていただき、必要であれば心疾患の治療を優先しています。

-

肝腎疾患

当院が肝・胆・膵センターや腎臓内科を有しているため、肝硬変や人工透析の患者さんも多くおられます。肝腎機能の低下は麻酔薬の代謝に影響を及ぼし、薬剤の排泄が遅延することがあり、使用する薬剤の種類、投与量に注意して麻酔管理を行っています。

外科・血管外科手術の概要

外科・血管外科の症例の特徴としては、特に消化管手術や肝臓手術での腹腔鏡下手術の増加があげられます。手術侵襲は低くなりますが手術時間は増加するため、手術件数の増加に比して手術室稼働時間の増加が多くなっています。手術体位も長時間の頭低位などになるため、マジックベッドの使用や除圧パッドの使用で圧迫による障害を防いでいます。輸液管理や体温管理にも細心の注意を払っています。

整形外科手術の概要

整形外科では、気道や体位において特殊な麻酔管理が必要とされる脊椎症例が210例と全症例の45%を占めています。また大腿骨頸部骨折など外傷患者さんの搬送も多く、高齢の患者さんの割合が多いことから、厳密な管理を行い、またできる限り早期に手術できるよう調整しています。

脳神経外科手術の概要

脳腫瘍や脳動脈瘤頸部クリッピング術などの定例手術以外に、くも膜下出血や脳出血、頭部外傷などの緊急手術も行っています。血管造影室での脳動脈瘤に対する全身麻酔下コイル塞栓術は16例でした。

緊急手術

緊急手術(来院当日に手術)は102例と令和5年度と比較して減少傾向にあり、また1~3日間待機して手術を行う準緊急手術も増加しています。

周術期管理について

術前には麻酔科医と手術室看護師で事前に十分な説明を行っています。また令和6年度からは、定例の麻酔科管理症例で麻酔に関する説明映像を導入しており、麻酔について十分に理解していただくことで不安を軽減できるよう努めています。前投薬には基本的に鎮静薬は用いず(患者さんの希望があれば行っています)、歩行可能な患者さんには歩いて手術室内に入っていただいております。

患者取り違え事故防止の取り組みの一環として、手術室入室時に患者さん本人に氏名と手術部位、左右の別を言ってもらうことにより事故防止に協力していただいており、手術申込書でのダブルチェックを行っています。さらに、手術開始前のタイムアウト、手術室退室前のサインアウトを外科医・看護師とともに行っており、情報の再確認と共有を心がけています。

麻酔科管理症例に対しては術後回診を行っています。これにより麻酔に関連する偶発症の早期発見や術中管理のフィードバックを行っています。

今後の課題と展望

麻酔はこの10年で使用薬剤も変化し、安全性は格段に向上してきております。それでも起こりうる麻酔関連偶発症を予防し、発生した場合は迅速に対処できるよう、当院では全スタッフが責任を持って手術室の安全管理を行っております。

合併症の防止

周術期の合併症については、その発生の予防に重点を置いています。また、合併症が発生した場合は可能な限り迅速な対応につとめております。 合併症の予防にはまず正確な術前患者評価が不可欠です。外科、整形外科、脳外科の術前カンファレンスに積極的に参加し、事前に患者状態を把握、必要ならば追加検査をお願いしております。患者診察は可能な限り早めに行い、状態把握につとめております。

手術室搬入後は患者さんやモニターの注意深い観察を行い、状態変化を少しでも早く発見し、手術終了後には安全な状態で手術室を退室できるよう努力しています。セントラルモニターを廊下や控え室に設置してより安全性があがるよう努めています。また、特に側臥位や腹臥位では、体位による神経損傷や褥瘡を防止すべく、看護師や外科医と協力して良肢位の確保につとめております。

静脈血栓塞栓症の予防に関しては、全症例をリスク分類し、弾性ストッキングの着用、術中・術後のフットポンプ使用などにより防止に努めています。

救急症例に対して

救急症例の手術では、より迅速かつ的確な術前評価と準備、術中管理が要求されます。脳卒中センターの開設, 救急告示により、緊急手術が増加しております。救急部・集中治療部との連携を深めて 救命率と安全性をより向上させるため、麻酔手技や管理の向上に努めたいと考えております。

-

- 医師紹介

-

医師紹介

名前 田中 宏幸(麻酔科科長) 出身教室 九州大学医学部麻酔・蘇生学教室 専門医・認定医 日本専門医機構認定麻酔科専門医

麻酔科標榜医

専門分野 麻酔一般

モットー 麻酔医療をとおして皆様の健康増進に寄与します。

名前 松田 和久 出身教室 九州大学医学部麻酔科 専門医・認定医 麻酔科標榜医

専門分野 臨床麻酔

モットー 周手術期を安全に管理する